3Dプリンター住宅のメリット・デメリットを解説!未来を感じる事例も紹介

- 3Dプリンター

- 2025.4.2

これまでの住宅の常識を覆しているのが3Dプリンター住宅です。まるでSF映画の世界が現実になったかのような印象を与えるものの、なかなか普及しないのも現状です。

本記事では、3Dプリンター住宅の仕組みや、従来の住宅と比べたメリット・デメリットについて解説します。実際に3Dプリンター住宅を手がけている企業や事例も紹介するので、3Dプリンター住宅に関心のある方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

3Dプリンター住宅とは

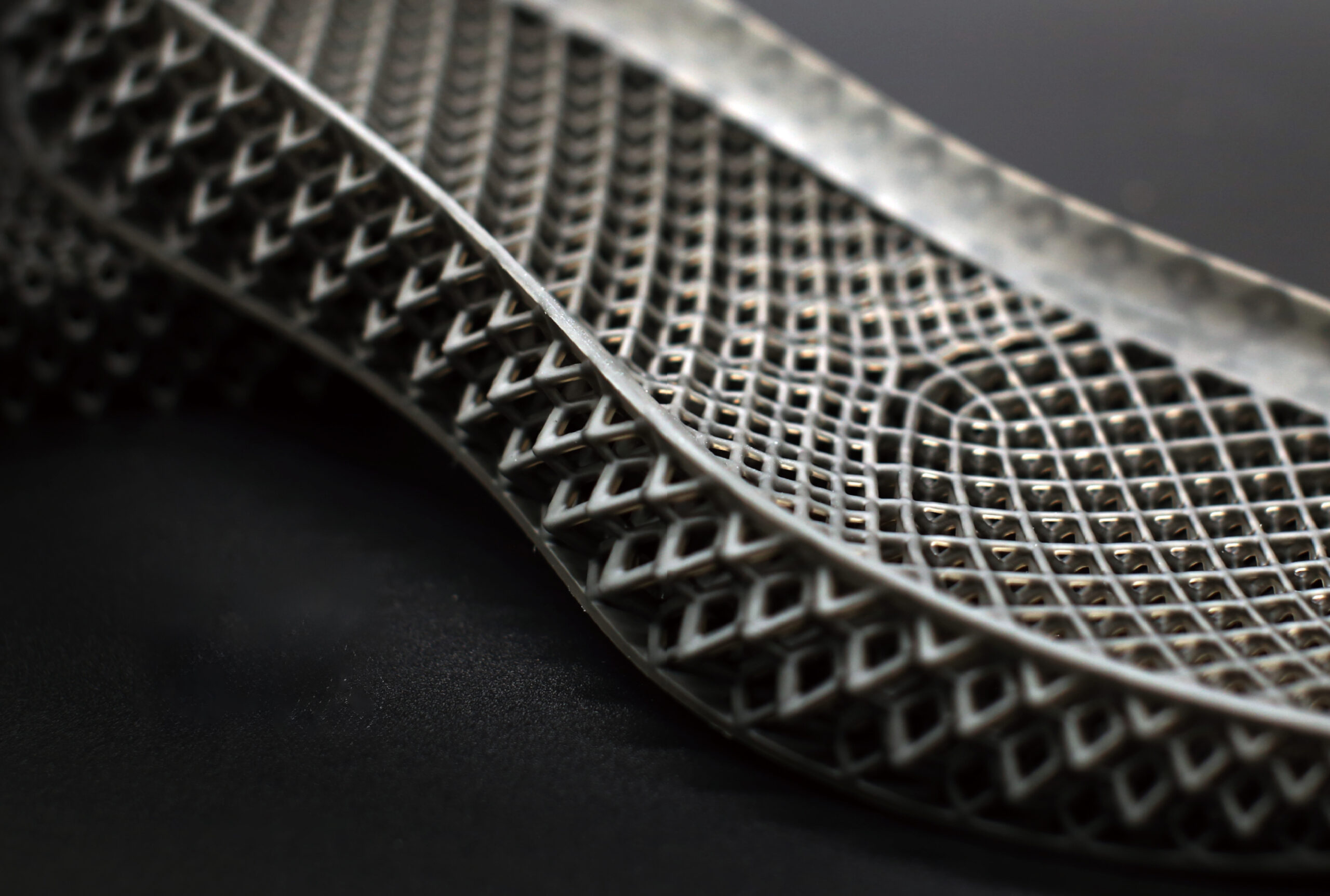

3Dプリンター住宅とは、巨大な3Dプリンターを用いて建設される住宅です。従来の建築方法とは異なり、セメントやコンクリートなどの材料をノズルから一層ずつ積み重ねて、壁や屋根などを形成します。

コンピューター上で設計された3Dモデルに基づいて、プリンターが自動で材料を積み上げていきます。これまでの工法では困難だった複雑な形状やデザインの住宅も実現できるうえに、建設期間も短縮可能です。

建築業界の人手不足やコスト高騰といった課題を背景に、3Dプリンター住宅への期待が高まっています。現状では法的にクリアすべき問題もあり普及には至っていないものの、この技術は人件費削減や工期短縮に大きく貢献すると考えられています。将来的には3Dプリンターを活用することで、手軽に高品質な住宅を建設できるようになるでしょう。

3Dプリンター住宅のメリット4選

注目度の高まる3Dプリンター住宅には、主に以下の4つのメリットがあります。

- 建築コストを抑えられる

- 短期間で建設できる

- 自由なデザインで建てられる

- 環境負荷が低減できる

各メリットを詳しく見ていきましょう。

建築コストを抑えられる

従来の建築方法と比較して材料の無駄が少ないため、3Dプリンター住宅は建築コストを抑えられるのがメリットです。従来の建築方法では、どうしても端材などの材料の無駄が生じてしまいます。一方で、3Dプリンターは必要な材料を設計データに基づいて積み上げて住宅を完成させるため、無駄になる材料は最小限で済みます。

運搬費や人件費の削減も、期待できる効果です。材料を最小限に抑えられるため、運搬回数も削減できます。また、自動化されたプロセスで建設を進められるため、熟練の職人に頼らなくても作業が可能です。セメントやコンクリートを主に使用するため、木材価格の変動に左右されにくい点もメリットです。

短期間で建設できる

3Dプリンターは24時間休みなく稼働できるため、人間の手作業による時間を削減可能です。複雑な形状の住宅であっても、コンピューター制御によって正確かつスムーズに建設を進められます。

基礎工事が完了していれば、数日で完成させられる住宅もあります。短期間で建設できるため、災害時の仮設住宅や緊急時の住居不足解消にも有効です。被災地などでスムーズに住居を提供できるため、避難生活の質を向上させられるでしょう。

2024年の能登半島地震によって大きな被害を受けた石川県珠洲市では、3Dプリンター住宅がお披露目されたことで話題になりました。

自由なデザインで建てられる

コンピューターで設計した3Dモデルに従い3Dプリンターが材料を積み上げていくため、曲線や複雑な形状も実現できます。独創的で個性的な住宅も実現できるため、自然の地形に合わせた曲線的なデザインや、幾何学模様を取り入れたデザインなど、自由な発想を形にできるのです。洞窟のような形状の住宅や、アート作品のようなデザインの住宅が3Dプリンターを用いて建設されています。

環境負荷が低減できる

3Dプリンターは必要な材料だけを正確に積み上げるため、発生する廃棄物を削減できます。また、3Dプリンター住宅の建設に使用される材料には、リサイクル可能な素材や地域産の素材が使用可能です。地域産素材の利用は、輸送に伴う二酸化炭素の排出量削減に貢献します。

断熱性能の高い素材を使用して住宅を建築すれば、冷暖房の使用量削減につながり環境負荷の低減に役立ちます。建築段階だけでなく生活においても、二酸化炭素の排出量を削減できるでしょう。

3Dプリンター住宅のデメリット4選

多くのメリットのある3Dプリンター住宅が普及しないのは、以下の4つのデメリットがあるからです。

- 建築基準法に対応していない場合がある

- 使用できる素材が限られている

- 追加工事が必要な場合がある

- 施工場所が限られる

デメリットを詳しく解説します。

建築基準法に対応していない場合がある

3Dプリンター住宅が普及しない理由として、建築基準法に対応していない点が挙げられます。建築基準法は、建物の安全性や耐久性を確保するための基準を定めている法律です。比較的新しい技術である3Dプリンター住宅は、建築基準法が想定している従来の建築方法とは異なるため、明確な基準がまだ整備されていません。

3Dプリンター住宅を建設する際には、個別に建築確認申請を行い、安全性を証明する必要があります。審査機関によっては、3Dプリンター住宅の評価実績が少なく、承認が得られない場合もあるようです。技術の進歩とともに建築基準法が改正されれば、3Dプリンター住宅の普及に適した環境が整うでしょう。

使用できる素材が限られている

3Dプリンターは、特定の材料をノズルから押し出して積層し造形します。そのため使用できる材料は、プリンターに対応したものに限られます。3Dプリンター住宅で主に使用されている材料は、コンクリートやモルタルなどのセメント系の材料です。木材や金属などの材料も研究されていますが、まだ実用化には至っていません。

内装材や断熱材など、他の建築材料との組み合わせも考慮する必要があります。使用できる素材が限定されている点でデザインや機能性の面で、従来の建築工法よりも劣る場合もあります。

追加工事が必要な場合がある

素材を積み上げて造形する3Dプリンターを用いた場合、どうしても積層痕が生じてしまいます。積層痕を目立たなくするためには、追加で外壁の工事が必要です。

水道、電気、ガスなどのライフラインをつなぐ工事や、内装工事、断熱工事なども別途行わなければなりません。従来の住宅と同じように、地盤調査や基礎工事も必要です。3Dプリンター住宅を建設する場合には、構造体の建設費用だけでなく追加工事の費用も考慮しなければなりません。

施工場所が限られる

3Dプリンター住宅は、どのような場所でも建てられるというわけではありません。3Dプリンター住宅を建設するには、大型の3Dプリンターを現場に搬入し設置する必要があるからです。

狭い場所や足場の悪い場所では、3Dプリンターを設置できません。また、十分な電源や、材料を供給するためのスペースも求められます。周囲の住民への騒音対策や、安全対策なども考慮しなければなりません。都市部の狭小地や、山間部などのアクセスしづらい場所では、3Dプリンター住宅の建設が難しいでしょう。

3Dプリンター住宅の事例4選

ここからは、実際に建てられている3Dプリンター住宅の事例を4つ紹介します。

大林組

大手ゼネコンである大林組は、3Dプリンターコンクリート構造物の研究開発に力を入れています。2023年3月には、国内で初めて建築基準法に基づく国土交通大臣の認定を取得した「3dpod」を完成させました。

鉄筋や鉄骨を使用しない3Dプリンター用特殊モルタルや、超高強度繊維補強コンクリートといった素材を開発し、建築基準法を満たす建物を実現しました。

今後も大林組は、3Dプリンター建設の研究を重ね、多様なニーズに応えられる技術開発に取り組んでいくようです。

セレンディクス株式会社

「30年の住宅ローンを0にする」をミッションに掲げるセレンディクス株式会社は、3Dプリンター住宅の開発に取り組んでいる企業です。

セレンディクスが開発した3Dプリンター住宅「Sphere(スフィア)」は、構造力学的に優れた形状を持っており、地震や台風などの自然災害に強い点が特徴です。内部空間は、広々として開放感があり快適な居住空間を実現しています。

Sphereを手始めに、さまざまなデザインの3Dプリンター住宅を開発し、住宅業界に新たな選択肢を提供しようと取り組んでいます。

Lib Work

熊本県を拠点とする住宅メーカーLib Workは、「サステナブル&テクノロジーで住まいにイノベーションを起こす」をミッションに掲げ、3Dプリンター住宅に取り組んでいます。

Lib Workが開発・提供しているのは、土を活用した3Dプリンターハウスです。再利用可能な土を活用するため、環境への負荷軽減やコスト削減を実現しています。将来的には火星にある素材を使って、火星での住宅建築を目指しています。

會澤高圧コンクリート株式会社

會澤高圧コンクリート株式会社は、コンクリート製品の製造を手がける企業として、3Dプリンター技術を建築分野に応用する研究を進めています。「c3dp」事業は、3Dプリンターを用いたコンクリート構造物の建築プロジェクトです。

従来の工法では困難だったデザイン性の高いコンクリート構造物を実現しています。グランピング施設や工場作業員トイレなどで採用されており、3Dプリンター技術を活用したコンクリートの可能性を切り開いているのです。

3Dプリンター住宅に関するよくある質問

ここからは3Dプリンター住宅に関するよくある質問にお答えします。

- 3Dプリンター住宅の価格はどれくらい?

- 3Dプリンター住宅の価格は、建物のデザインや使用する材料、地域によって大きく異なります。基本的な3Dプリンター住宅であれば、約300万〜330万円で購入可能です。

水回りやキッチン、バス、トイレを完備したタイプの3Dプリンター住宅でも、約550万円で購入可能なモデルも存在します。いずれの価格も従来の工法と比較すると非常に安価となっているため、今後の需要が高まると考えられます。

- 3Dプリンター住宅の耐用年数はどれくらい?

- 3Dプリンター住宅の耐用年数は15〜20年程度とされています。使用される材料や設計によって異なるものの、木造や鉄筋コンクリート住宅と比べると短期間です。

モルタルやコンクリートを積層して構造物を造り上げるため、湿気や紫外線による劣化が進みやすく、定期的なメンテナンスも必要です。今後の技術の進化によって耐久性が向上する可能性もあり、将来的には従来の住宅に近い耐用年数が実現すると期待されています。

- 3Dプリンター住宅でローンは使える?

- 3Dプリンター住宅でローンを利用することは可能です。ただし、3Dプリンター住宅は従来の住宅と異なる技術を用いているため、金融機関によっては特別な条件が求められる場合もあります。一方で、2024年には3Dプリンター住宅ローンも登場しています。

ただし、これまでの住宅よりも価格が安いため、ローンの必要性が低いと考える人もいるようです。

まとめ

3Dプリンター住宅は、多くのメリットとデメリットを持つ建築技術です。従来の建築方法に比べ、建築コストの削減や工期の短縮、自由なデザインといったメリットがあります。既に実用化され販売されている住宅もあり、今後の利用拡大が期待されています。

将来的に住宅の購入を検討されている方は、3Dプリンター住宅も候補にいれてみてはいかがでしょうか。理想の住宅を手に入れるために、本記事の内容を参考になさってください。